作者:佚名 来源于:中国民俗文化网

鼓吹本是中原内地的传统音乐,是用短箫和铙(铜质圆形的打击乐器)表演的乐曲。唐朝行军的鼓吹都在马上吹奏。每当行军打仗时,乐者数人边行进,边吹箫击铙,以鼓舞士气。鼓吹作为军乐,它的起源可以追溯到黄帝时代。两周以来军中一直都有奏乐凯旋的活动,汉代的宴享曲“黄门鼓吹”和三国魏的长箫、短箫,“丝竹合奏,执节者歌”,即有几种乐器配合演奏,还有人边击节边歌唱。这种传承悠久的乐舞艺术,魏晋南北朝时期自然会在甘肃各政权下广泛深入地流行。

行军时演奏的鼓吹器乐组合灵活。一般由提鼓与箫、笳组合,作为出行仪仗在马上演奏的是“骑吹”,由提鼓、箫、笳、铙组合;作为军乐在马上演奏的是“铙歌”或“短箫铙歌”,其乐曲都是从民歌中选取的。

横吹由鼓、角、横笛组成,有时加笳和排箫,为专门的军乐。箫鼓则由排箫和建鼓组合,可做仪仗音乐、军乐或百戏(混合表演)伴奏。若是在行进中演奏,乐工坐在楼车里,楼上有两人敲击巨大的建鼓,楼下车厢坐四人吹奏排箫。

魏晋南北朝时期,许多少数民族进入甘肃地区,带来各族的民歌和乐器,改进传统的鼓吹。如鲜卑贵族的《代真人歌》,据说多至“百五十章”。许多北方少数民族的民歌都是用民族语言演唱,汉人听不懂,但作为军乐,其作用与内地鼓吹相一致。

百戏,又叫散乐。它是杂技、歌舞等文娱、体育技艺的总称。魏晋南北朝,传统百戏在甘肃继续盛行。这一时期又有训练动物表演百戏。西魏文帝大统(公元535—551年)初,活动于甘肃、青海一带的吐谷浑主夸吕“遣使献能舞马及羊、牛等。”(《北史·吐谷浑传》)吐谷浑的动物表演配有音乐。南朝宋孝武帝大明五年(公元461年),“吐谷浑拾寅遣使献善舞马、四角羊。皇太子、王公以下上《舞马歌》者二十七首。”(《宋书》卷96)就是一个例证。清人严可均辑《全晋文》辑录一篇甘肃人傅玄的《猿猴赋》,是反映猴戏的。大意是说:耍猴取乐不像打猎那样兴师动众。给猴子戴上红巾,系上红佩巾。先将头面装扮好,再抹上红唇。让它做各式各样的动作,或抱牵绳装睡,或怒目大吼,或仰望迟疑缓行,或悲号呻吟,或模仿老人,或学胡人孩儿动作,或低头乱捉虱子,或击掌作胡人舞状,能做出多种生动有趣的猴戏。说明甘肃这时期也流行动物百戏。

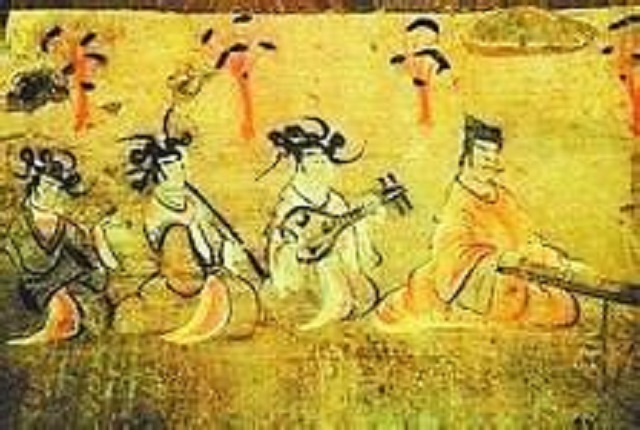

河西魏晋墓壁画 《奏乐图》

甘肃的乐舞交流及佛教音乐

这一时期,甘肃各民族间、甘肃同中原的乐舞艺术交流十分频繁,其中最具有时代特征的是佛教乐舞的东传。

中原典型的传统乐是汉末以来流行的《清商三调》,晋末“永嘉之乱”将它冲击得五零四散,其中一部分被逃难而来的太常乐工连同乐器一起带到河西。中原王朝的太常乐流落到河西后,受到当地和西域音乐的影响。前秦灭前凉,将这部“太常乐”从河西取回关中,杂以秦声,使其又有新的发展。南朝宋武帝刘裕进攻关中时,此乐又从北方传播到江东,融汇“江南吴歌”和“荆楚西曲”等大量南方民歌,内容更具有综合性。北魏孝文帝伐淮、汉,北魏宣武帝攻寿春,又使江左所传中原旧声,带着它所接受到的吴歌、西曲等因子,反传到北方。在这一系列的音乐交流中,若没有河西这个环节,《清商三调》就可能完全散佚,至少不会如此广泛地融会中国东西南北中五方各族音乐的精华,变得那样充实饱满。

甘肃作为民族交流的大平台,在这一时期各地、各族的乐舞交流中发挥着重大作用。据记载,北魏孝文帝太和(公元477—499年)初,由于典章散佚,宫廷乐舞无法建立。于是乐工们将地方乐和四夷乐吸收进宫廷太乐,使北魏宫廷乐舞比前代更加雄壮优美,其中就包括甘肃的乐舞。早在北魏世祖拓跋焘时期(公元424—451年),就注意吸收各部族乐舞。拓跋焘破夏赫连昌,获古雅乐。及平凉州(北凉政权),得其伶人、器服,择优保留下来。《旧唐书·音乐志》记载:“《西凉乐》者,后魏平沮渠氏所得也。”可知《西凉乐》就是在这时传到北魏首都平城(今山西大同市)。《龟兹乐》起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏政权灭亡,其乐分散。后魏平中原后,再次传到漠北。这一时期,还有许多中亚民族国家的乐舞,如康国(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)著名的《胡旋舞》《安国乐》等都是通过甘肃传到中原内地,而被吸收为宫廷乐。

2/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

上一篇: 刻在石头上的历史画卷

下一篇: 南佐“古国”:黄土高原上最早的国家

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。